2025年有俩东京大学的研究者,没干别的,专门把“在国际空间站扔纸飞机会咋样”这事当成正经科研课题,还把结果发在了《航天学报》上。

刚看到这消息我都愣了,这不是小时候咱们趴在桌上折完飞机瞎想的问题吗?居然还能搞成正儿八经的探究,不得不说,科研圈的脑洞有时候比咱们普通人还大。

他们没真的跑到国际空间站去扔飞机,这点我倒不意外,毕竟上太空成本太高,犯不着为了个纸飞机折腾。

一套融合轨道动力学、姿态控制和空气动力学的模拟系统被他们搭建起来,再加上风洞试炼,就把纸飞机从太空返回地球的全过程还原了。

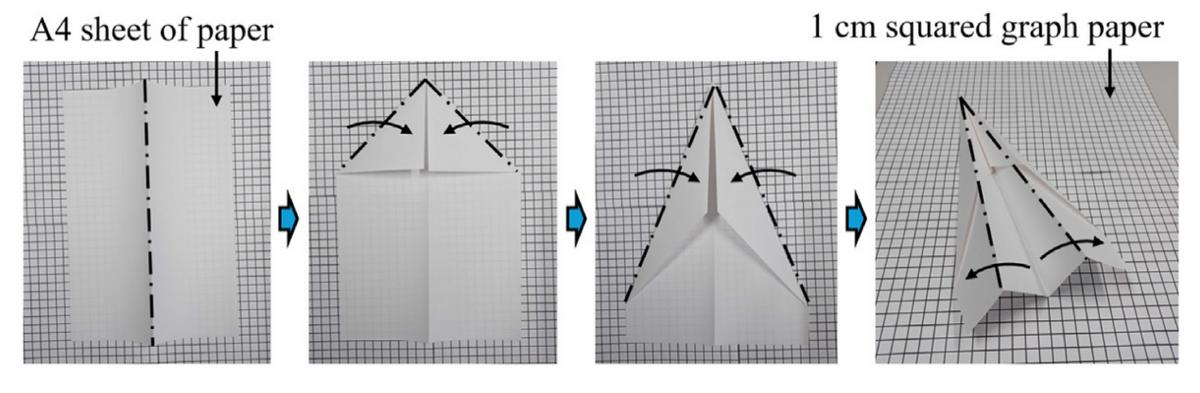

本来想他们会不会简化点步骤,后来发现人家做得还挺细,连纸飞机用啥材料都没随便对付,就是咱们平时打印用的普通A4纸。

要知道,平时航天领域搞实验,用的不是钛合金就是特殊复合材料,A4纸往这些“高精尖”材料里一放,反差感直接拉满。

我觉得这么选材料也挺有道理,他们想探究的本就是“极简材料能不能搞太空任务”,用最常见的A4纸,才更能体现“极简”的核心,要是换了贵价材料,反而没这层意义了。

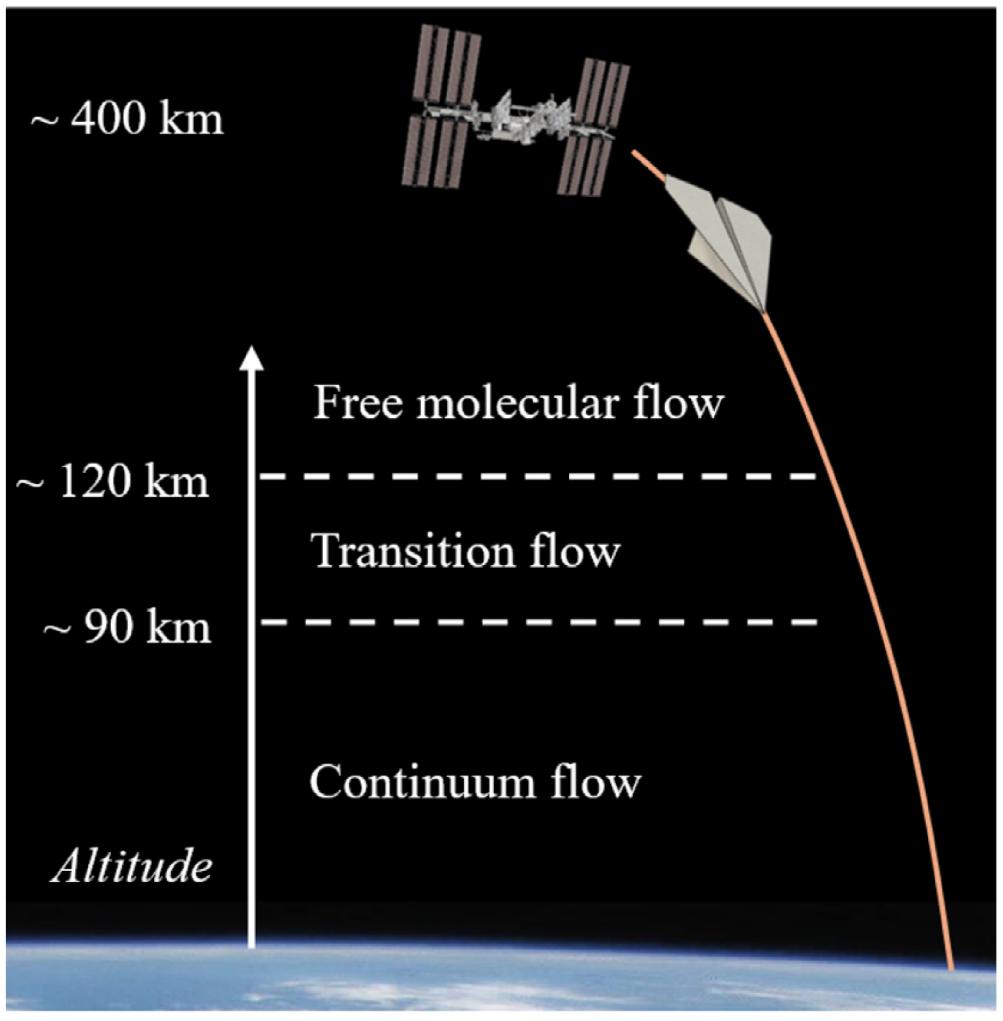

国际空间站在400公里高空,那地方大气稀薄得快接近真空了。

纸飞机要是在这儿被放出来,刚开始不会直接掉下来,得先绕着地球飞。

这里就涉及到个叫“弹道系数”的东西,说白了就是物体抗风的本事,系数高就抗风,低就容易减速掉下来。

这纸飞机的弹道系数才0.2,研究者算出来,从释放到进大气层也就3.5天。

这个时间比我预想的短多了,本来以为至少得飘个十天半个月。

在120公里以上的高层大气里,纸飞机还能维持稳定姿态,跟艘头朝前的小艇似的,慢慢降低高度。

可一旦降到120公里以下,情况就变了——大气越来越密,纸飞机的气动稳定性直接失效,开始瞎翻滚,到了90到110公里高度,还得承受极端热负荷。

120公里那线可不是随便划的,是国际公认的太空和大气层分界线,过了这线就相当于从“太空”踏进了“大气圈”,纸飞机的“好日子”也算到头了。

120公里以下的“生死关”:纸飞机的翻滚与灼烧。

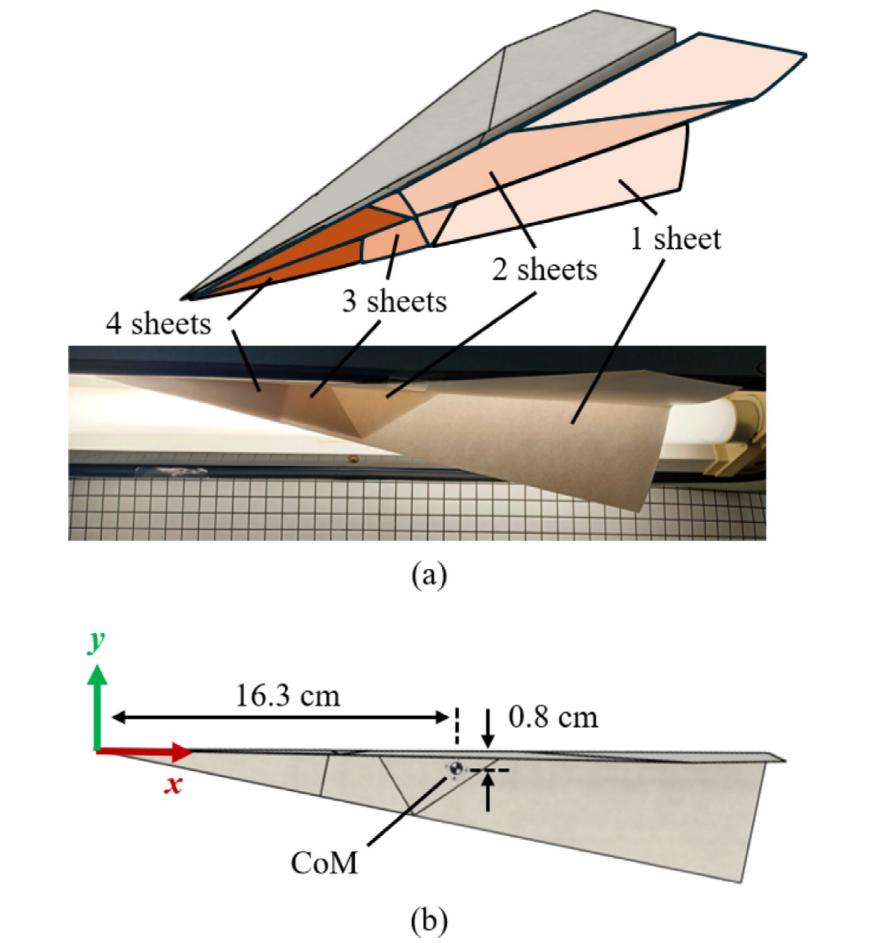

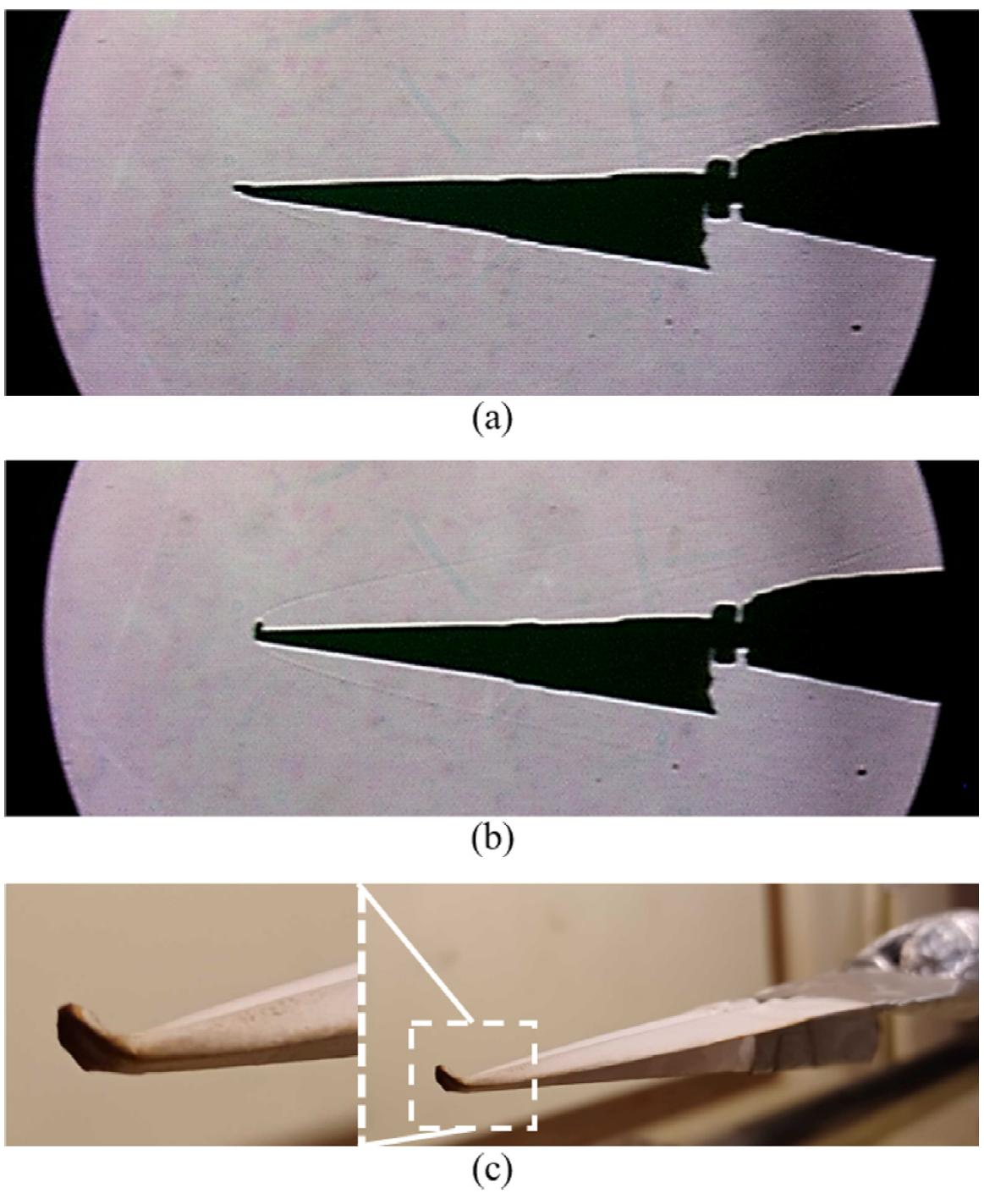

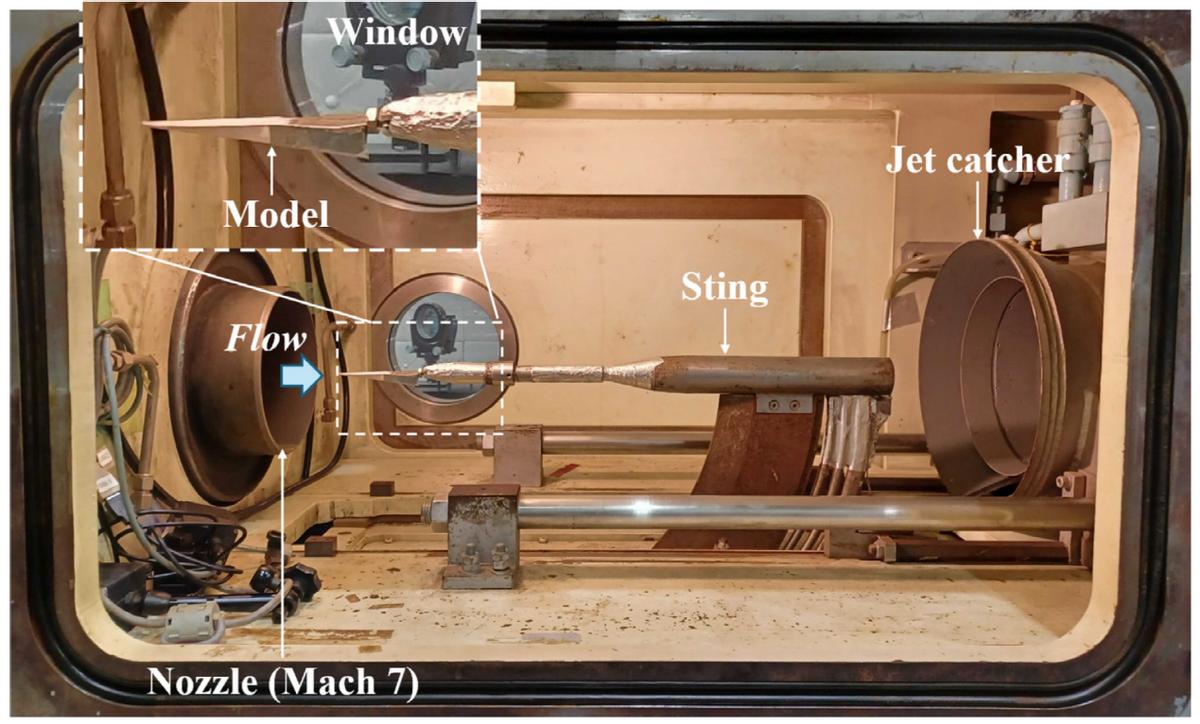

为了验证这个过程,研究者还搞了风洞实测,东京大学有个高焓高超声速风洞,他们做了个1/3尺寸的模型,机头用纸做,尾部用铝,为啥这么搭?我猜是铝质尾部能撑住风洞的高压,不至于测试的时候直接散架,这样才能测准机头的情况。

测试的时候,他们用马赫7的气流轰向模型,马赫7听着数字不大,换算成速度差不多每秒2300多米,这力道可不小。

7秒测试完,纸机头不仅弯了,还出现了炭化痕迹,翼尖也被高温烧得变了样。

测试时的热通量大概是每平方米60万瓦,虽然比真实再入时的轨道速度(能到马赫25)慢,但热环境是匹配的。

很显然,这纸飞机最终的结局就是在高温里烧没了,根本回不了地面。

本来想会不会有例外,比如纸飞机运气好能飘回地面,结果风洞实验直接给了答案——烧得连渣都剩不下。

不过话说回来,虽然纸飞机没了,但它这趟“太空之旅”留下的东西可比它本身值钱多了。

研究者其实是借着这个看似“玩闹”的实验,探讨一个正经问题:能不能用极简、可降解的材料搞可持续太空任务?

纸飞机没白烧,藏在焚毁背后的航天小惊喜,首先,这纸飞机能当“气压探针”用它的弹道系数低,质量轻,在高空对空气阻力特别敏感,跟个“天然传感器”似的,只要追踪它的轨道衰减速度,就能反推出它经过的轨道上的大气密度。

之前200到300公里高度的大气模型一直不太完善,探测起来又费钱又费劲,用纸飞机这种低成本的东西,说不定能补补这块的空白。

我觉得这思路挺妙的,科研有时候就需要这种“以小见大”的巧劲,不一定非得用多复杂的设备。

其次,它还能当薄膜航天技术的测试平台,现在不少新技术,比如柔性太阳能电池、无透镜成像阵列,还有轻质通信天线,都在试“柔性材料+短生命周期”的组合。

这些材料看着先进,但都挺娇贵,得找地方测试性能。

纸飞机又轻又便宜,拿来当测试平台正合适,总比专门造个测试设备省钱吧?更何况,纸飞机的折叠结构和柔性材料的特性也搭,测试起来还能模拟真实的折叠状态。

研究者还想了个更长远的用法,让这类纸飞机似的装置帮航天器减速或者变轨。

比如星际探测器进目标星球轨道时,得反复穿大气边缘,靠空气阻力降低轨道能量。

理论上,给纸飞机装上个小型科学载荷和姿态控制装置,就能当“气动刹车板”用。

当然现在还有难题,比如怎么不让它在大气里翻滚失控,但至少这想法拓宽了思路,总比死盯着老办法强。

说真的,咱们这辈子大概率没机会去空间站扔纸飞机,但就这么个看似“没正形”的问题,居然引出了这么多航天启示。

科学这东西就是这样,没有“太小的问题”,只有没琢磨透的问题。

这张A4纸虽然最终化成了烟尘,但它帮我们打开了“极简材料搞航天”的新视角,说不定未来某天,真的会有可降解的“纸质航天器”在太空里干活,到时候再回头看这个实验,就知道它的价值有多重要了。

贵丰配资-配资之家网-股票开户办理-网上股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。